デスノ新OP [ 音楽 ]

デスノの新OP曲.

一瞬,Static-Xを採用したのかと思った.

違ったけど・・・

最後のまとめ方は・・・Static-Xに遠く及ばないですね.

« 2007年01月 | メイン | 2007年03月 »

思い立ったから,すぐにやる.スピードは重要.

吉田君のタグクラウドを夜毎23:59に保存するようにした.

ここにアーカイブされていくはず.

200702272333現在では,まだアーカイブがありませんのだ!

何故そんなことをしたかというと・・・

逐次情報が書き換わっていくので,網羅性調査をするときに,過去のデータが無いと困ると思ったのだ.

保存しておけば,何月何日はどんな表示だったかが,すぐに確認できる.

アーカイブしておけば,あとは情報を色々と加工できるかもしれない.

前後1日を含む3日間を並べて表示してみるとか,スライダーで時間を遡る的ajaxとか.

オレはやらないけどw

ちょっと欲を言うならば,吉田システムを改変したい.

最新のRSS情報は何月何日何時何分に取得されたのか.

現在のタグクラウドは何月何日何時何分に出力されたのか.

なんてことが表示されると,嬉しいなって思った.

思っただけ.やれなんて言ってないよ?にやにや.

情報通の方は既にご存じかもしれませんが,

製本を依頼していたサンワインサツ(リンクを張りたいけど,どこだかわからない.漢字もわからない)が,

放火に見舞われたそうで,製本原稿および機材一式,要するに全焼したそうです.

本来ならば,速報的に昨日流すべきだったんですが,酔いつぶれてましたw

というわけで,今年の製本された論文はありませーん!

いや,そんなことは絶対に許されませんがね.

しかしながら,依頼していた製本原稿は焼失しているので,

新しく印刷し直して,製本依頼を出すわけですね.

サンワインサツ以外の製本業者に.

しかしながら,その製本業者の選定作業が現在行われている・・・

というか,そもそも補填が行われるのか?とか,不明な点が多すぎ.

今のところ,どうなるのかわかりません!

年度末だからなぁ・・・予算処理がめんどくさいんだろうなぁ・・・

当研究室としましては,別業者に製本依頼をする予定です.

つきましては,卒業式には絶対に間に合いませんので,

製本が完成し次第,送付するという形になるんでしょう.

現在,そういう方向で調整しています.

詳細が決まり次第,先生からメールが飛ぶと思います.

いいですか.悪いのは放火犯ですよ?

先生は悪くないし,サンワインサツも悪くないです.

強いていうならば,学校が悪いですね.

サンワインサツ以外に製本依頼を出せないという癒着体質だから,

こういうトラブルに全ての人が巻き込まれて,てんやわんやになるんです.

東海教育産業が火事で全焼になったら,どうするんだろうね?

さて,そういうわけで,製本依頼に出されていた原稿は焼失しました.

今がチャンスです!

卒論・修論原稿を書き直すチャンスです!

今一度,ご確認下さい.

誤字脱字はありませんか?

口語表現はありませんか?

半角全角の不統一はありませんか?

用語や表現の揺らぎはありませんか?

適切なフォントが使われていますか?

各章間の整合性はとれていますか?

特に,謝辞は1000回くらい見直してください.

謝辞を述べるべき人に,謝辞を述べていますか?

感謝のし忘れはありませんか?

誰の何に対して,謝辞を述べるのですか?明確に書かれていますか?

折角なので,各班に最後のコメント.

QR班:

謝辞を書き直さなくてはならない.絶対だ.

謝辞を送るべき人の名前を間違えているなんて,非礼の極まりだ.

許されることではない.

AC班:

謝辞を書き直すべきだ.誤字がある.許されない.

一度も校閲をしていないので,ツッコミ所満載である.

見て見ぬ振り.

検索班:

フォントにプロポーショナルが使われている.チェックすればいいのに!

謝辞と参考文献の題字がおかしすぎ.

参考文献の書き方が失礼すぎ.

何故,著者の名前が全て書かれていないのか?

予稿集は紙面の都合があるから,「他」と書くわけであり,

卒論には紙面の都合なんて一切無いので,全て書く.

共著者に失礼ではないか.

なんでそうなってるのかわからないのだが,原稿データそのものを確認した方がいいだろう.

ハードコピーがどうなっているのかしらないが,少なくともPDFはおかしい.

修正するべきである.

POGO班:

フォントにプロポーショナルが使われている.チェックすればいいのに!

参考文献の題字がおかしすぎ.

参考文献の書き方が失礼すぎ→検索班に同じ.

3D円グラフは使わないようにって指摘しなかったっけかなぁ??

今川:

参考文献(文献[2])の書き方が失礼→検索班に同じ.

これ知ってる~.

ウチの大学が乗り遅れまくったヤツ.

学生証のIC化をしようっていったのにさー.

これ.学生がどれ程の恩恵を受けられるかが問題ですね.

きっと,大半の学生は従来の非PKIな学生証との違いがわからないと思う.

メールが暗号化されるとか,署名が付けられるとか,理解しないと思う.

果たして,コスト対比で導入するメリットが得られるだろうか.

厳しいんじゃないかなぁ・・・

公開された資料をまだ読んでないんだけど,もっと重要なことを議論していない気がする.

GPKIとかLGPKIとかHPKIとか,いろいろあるわけですが.

1個人1公開鍵証明書でいいですよね?

良くないですか?

ボクはいいと思うんですけど.

公開鍵ペアは1対でいいかも知れないけど,UPKIで使う公開鍵証明書は,

指定のIAから発行されてないとダメなんでしょ?

なんだか不便だと思いませんか?

ほら!そういう時のための属性証明書ですよ!

どこぞの大学に所属しているっていう情報は属性情報ですから,

属性証明書が扱うべきだと考えるのが,ワタクシの研究領域です.

なんだか真っ向勝負でやだなぁ・・・

システムのためのユーザですか?

ユーザのためのシステムですか?

毎週火曜日は給食の日!(ちがっ

今日の給食は何かな?

ソフトフランスパン,ペンネのトマトソース,白菜のスープ,ブルーベリー&マーガリン.

ソフトフランスパンにブルーベリー&マーガリンを塗って食べます.

それにしても,ペンネのトマトソースは美味しかった!

量もいっぱいあって,大変満足であります!

給食はこれで食べ納めか・・・

やっぱり,来年も補助教員をやるしかないか・・・

1時間目は今日の実験の準備.

今日は4年実験の集大成.

恐らく,最終勤務日に合わせてくれたんだと思います.

2時間目から5時間目まで,4年全クラスを対象に,実験.

「水の変化を調べよう」の冷却実験の派生版.

そう,ジュースを凍らせて,アイスキャンディーを作る実験.

てんてこまいだぜ!

さて,大変なことが判明.

氷が圧倒的に全然足りない.

午前3クラス,午後1クラスの予定だったのだが,

氷が製氷皿で10セットしかないので,2クラスが限界・・・

これは困った!

というわけで,氷を水槽に移して,すごい勢いで氷作成.

すごい勢いといっても,冷凍庫に頑張ってもらうわけですが・・・

アイスキャンディーを作るとはいえ,理科実験なので,理科室の器材を使います.

新品の試験管を出して,念のための煮沸消毒.

料理してるわけじゃないよ?

2時間目は4組.

氷のストックがないので,節約しながらの実験.

アイスキャンディーの材料として,オレンジジュースとグレープフルーツジュースが準備されてた.

水槽に氷と水と塩を入れて,準備完了.

試験管に割り箸を入れて,そこにジュースを流し込む.

あとは,ひたすらに凍るのを待つだけ.

が.だ.

準備不足が露呈しすぎ.見事に失敗しました.

4組・・・ゴメン・・・

そもそもジュースは水ではないので,0度では凍らない.

凝固点降下させて,ガンガン温度を下げなくてはいけないのだが・・・

他のクラスが控えている上に,氷のストックが少ないので,

氷も塩もジャンジャン投入できなかったのです.

ホントにごめんなさいm(__)m

お詫びに,ジュースを振る舞っておきました.

追実験は後日行われると思います.マジゴメン.

3時間目は2組.

またもや失敗!

4組の失敗に学んで,水槽からビーカーに変更.

ビーカーに試験管を挿すことによって,手で押さえることによる温度上昇を回避.

だがしかし,氷不足には変らないわけで,結局は失敗.

ジュースの量が少なかった子は数人凍っていたが,大半は凍らない・・・

なお,グレープフルーツジュースが凍りました.

オレンジジュースはなかなか凍りません.しぶといなぁ・・・

このままでは4時間目のクラスはとても実験にならない.

そこで,急遽予定変更.

2組を4時間目まで延長して,現存する氷を全投入.

4時間目に実験予定だった3組を5時間目に回して,1組との合同実験に.

この作戦が的中!

とにかく,氷と塩をガンガン使って,凝固点降下を起こせば何とかなります.

おおよそ零下7度くらいあれば,ジュースが凍ります.

テレビでやってるほど,気軽にできる実験じゃねーぜ!

予備実験をして,器材も十分に準備して,準備万端で挑むべきだった.

5時間目は1組と3組の合同実験.人多すぎ.

朝にセットした氷を取り出してみる.

凍ってるものから,半氷のものまで,様々.

でも使うしかないので,全ての氷を取り出す.

前2回の失敗を教訓に,完全なる準備を試みた.

ジュースも試験管も冷蔵庫で冷やしておく!

なんだか卑怯な技っぽいけど,失敗するわけにはいかないのだ!

理科補助教員の名にかけて,全力投球だ!

ビーカーには氷と大量の塩に少量の水を加えて,凝固点降下を起こさせる.

最後の最後にして成功!

ガンガン凍ります.

ジュースを入れて回ってるうちに,最初の方の子は凍ってしまってる.

んー.やはり氷と塩を潤沢に用いれば,不可能はない!

また,あらゆる実験器材を冷やしておいたことも,功を奏しただろうか.

1回でもちゃんと成功して良かった.

4組は残念だったけど,これが実験というもの.

「失敗から学ぶ」「失敗は成功の母」

実験は必ずしも成功しないし,その失敗から学ぶという良い教訓になっただろう.

と偉そうなこと言ってますけど,ホントにごめんなさい.

本日で,小学校勤務が終了となります.

夕方の全体職員会議でご挨拶を致しました.

4ヶ月という短い期間でしたが,大変勉強になりました.

昨日は送別会を開いていただきました.

私如きのために,会を開いていただき,感謝しきりであります.

また,3月末に行われる納め会にもお誘いを頂きました.

もちろん,全力で参加致します.

この貴重な経験は,この先の人生の糧になることでしょう.

辻研の3年ゼミ生だった吉田君が,見事に飛び級試験に合格した.

これで,2007年度は4年生ではなく,修士1年生となる.

すばらしいことだ.

まぁ.オレの強力なバックアップがあってこその合格だけどね.

彼を育て上げたのは,僕ですよ!

うそうそ.100%彼の実力です.

オレなんて,ダメ出しして煽るくらいしかやることはありませんでした.

厳密な情報がないので,間違っているかもしれないが,

情報理工学専攻では初の飛び級合格者だと思われる.

彼がパイオニアになってくれたことにより,

今後も優れた学生が積極的に飛び級に挑むことを期待する.

それにしても,入試担当者は賢明な判断を下した.

ボスから伝え聞いた話では,上層部は飛び級に対してかなり慎重だったらしい.

まず,前例がないことに対する合格基準の設定.

飛び級という特殊な条件なので,通常の院試と同じでいいのか,という話.

オレは同じでいいと思うんだけどねぇ・・・

飛び級でも飛び級じゃなくても,それが院試なんだからねぇ.

また,そもそも飛び級制度に対する否定意見もあったそうだ.

なんにしても,前例がないというのがネックだったようだ.

保守的な考え方をする上で,新しいことを導入するときは慎重だ.

だが,制度が確立されている以上,有効に利用するべきである.

オレならば,とりあえず入れてみてから論じよ,と思う.

結果として,合格になったわけだ.

つまりそれは,こういった否定派に対して,グゥの音も出ないような,

非の打ち所がない成績を打ち出したためであろう.

彼を合格させずに,誰を合格させるというのだ!という状況だ.

そんな私も飛び級試験は視野にあった.

専攻主任から「受けてみないか?」と薦められたことはあった.

しかし,チキンな私は断ったのだ.

まず,確実に合格するわけではないということ.

また,合格すると卒研をやることができないこと.

そして,同級生の友達が一気にいなくなるということだ.

そんな理由で,私は受けなかった.

吉田君が飛び級に合格した今でも,私の判断は賢明であったと思う.

考え方の違いである.

飛び級にいったい何を期待するのかということだ.

最後に,院試で入ったため,院授業の先行履修分がありません.

そのため,修了要件を満たすための単位取得がなかなか厳しいでしょう.

なかなか研究室にいる時間が作れず,思うように研究ができないかもしれません.

うまく時間を作って,やりくりしてください.きっとできる.

院生は研究室にいるのが仕事ですよ.

オレはそう思う.

2007200416追記:

Kakku Tips: 大学院合格

教授からは,

>電子情報学部で初めてと思われます

とのお言葉を頂いた.

この快挙は電子情報学部の歴史に残るのではないか?笑(大袈裟杉)

総長賞は無理としても,東海大学新聞には載りたいところだね.

オレを恩師の欄にでも登場させてあげてください.

毎週水曜日は給食の日!(ちがっ

昨日は修論発表会だったため,今週は水曜日に振り替えていただきました.

初の水曜日勤務!

今日の給食は何かな?

ゆきだるまパン,スパゲティナポリタン,メンチカツ.

んー.メンチカツが小さいのう・・・

スパゲティは満足の量ですよ!

給食もいよいよ来週で最後か・・・

1,2時間目は4年生と「ふっとうしたときの泡は何か?」実験.

水蒸気を袋に集めて,冷やして確認するやつ.

500mlのビーカーを使ったんです.一番大きいヤツですね.

今日は理科日和なのか,理科室が2部屋とも使用中なのです.

隣の部屋では5年生がミョウバン結晶を観察してるんです.

さて,そんなとき,こっちの部屋では500mlのビーカーが割れました.

まぁまぁ.ビーカーが割れることなんて,珍しくないです(ぉ

でも,大きいビーカーだったので,かなりの音が聞こえてようです.

あとで5年の理科の先生に「何か割れましたか?すごい音でしたけど」って言われちゃった.

よくあることですよね.

3,4時間目は4年生と「水はあたためつづけるとどうなるか?」実験.

沸点を確認する加熱系実験.

2回目の実験だから,オレの手際がよい♪

そつなく実験サポートをする辺り,プロっぽい.

それにしても,沸騰石ってそんなに面白いものなのだろうか?

沸騰し始めると,温度や水の状態そっちのけで,沸騰石観察してる・・・

観察対象が違うよ!ちゃんと観察して!

5時間目は5年生とテスト返却.

「てこのつりあい」と「もののとけ方」のテストが返却された.

最近の教材業者も大変だなぁって思いましたよ.

オレの頃はテストの裏面はカラーではなかったと記憶している.

裏面は2/3くらいしか問題がなくて,1/3は余白だった記憶がある.

今は全面カラーですよ.

しかも,記憶では余白だった部分に,単元に関連したマンガが描いてあるでやんの!

子供を教育の方向に向けようと必死ですね.大変だ.

今日は色んな先生と色んな話をした.

教育がどうだとか,給食がなんだとか,コネは重要だとか・・・

オレの現状や研究内容や将来とか・・・

家庭菜園トークに華を咲かせてみたりとか・・・

オレ,なんだか多様な人だなw

そんなボク.送別会をしていただけるようです.

なんたること!

ワタクシ如き補助教員身分なのに・・・

感動で前がよく見えません!!!

是非参加させていただきます!!

SYSTEMATIC CHAOS track listing!!

DREAM THEATER - SYSTEMATIC CHAOS

1. In The Presence of Enemies Pt.1

2. Forsaken

3. Constant Motion

4. The Dark Eternal Night

5. Repentance

6. Prophets of War

7. The Ministry of Lost Souls

8. In The Presence of Enemies Pt.2

Produced by John Petrucci and Mike Portnoy

Engineered and Mixed by Paul Northfield

期待して待つ!

Back Issues of JCP - Journal of Computers

JOURNAL OF COMPUTERS (JCP)

ISSN : 1796-203X

Volume : 1 Issue : 8 Date : December 2006

A Method of An Anonymous Authentication For Flat-rate Service

Yoshio Kakizaki, Hiroshi Yamamoto, and Hidekazu Tsuji

Page(s): 36-42

昨日,掲載号と別刷がフィンランドから船便で届きました.

論文誌への初掲載号なので,永久保存ですね.

これからも頑張るぞ!

修論発表会は卒研発表会とは一味も二味も違う.

詰めに卒がなく,さすがは修士といった印象である.

明らかに検討不足であったり,修士足る発表ではないものもありましたが,個別にコメントはしません.

きっと,自分はダメだったと思ってるはず.

学位審査がどうなってるかはしりませんが,これからの糧にしてください.

同じ轍は二度踏まない.

なお,本日は発表会に遅刻したり,簡単に質問できることがなかったので,大人しくしてました.

質問時間が5分以上あって,3件程度の質問が可能だったら,したところです.

しかしながら,先生方とは有意義な質疑ができたと思います.

そういう思い出も大事.

個別にどうこうコメントするようなことはないんですが,

これだけはどうしてもコメントしておかないといけないことがある.

修論発表会は自分一人のためにあるわけではなく,

修論発表会に参加している全ての人のためにあるわけです.

また,学位審査を兼ねている厳粛な場であり,

それを理解した上で場違いな行動をとる感覚が理解できない.

オレが審査員だったら,間違いなく落としている.

発表中に会場にいる一個人に対して,

「これならいいですよね?」

などと話しかけたり,発表と一切関係のないことを表示したり,

学位審査を軽視しているし,常識が無さ過ぎる.

なお,オレに対して言ったわけではないようだが,あれでは良くない.

何も解決していないし,当然ながら抜け道がいっぱいある.

指摘しても考えないなら,無駄な努力なので,何もしません.

さて,吉田君が修論発表会についてコメントしていた.

彼ほどの理解と向学心があると,情メも悪くないと感じる.

所詮は個体に過ぎないんですけどね.

一つのサンプルを見て,全てを知った気になってはいけない.

数あるアカウントを1つでまとめて利用するための暗号プロトコル.

SSOと呼ばれる技術であり,Liberty Allianceが有名.

近年,各企業がLiberty準拠の製品を投入しまくっている.

保持しているアカウント情報を一種の属性と捉えればどうだろう?

どうだろう?

オレもLibertyは勉強し始めた程度で,薄っぺらくしかしらないのだが,

属性情報までもがサーバに管理されてるとは思えないのだが・・・

サービスによって,どのような属性情報が必要とされるかは違う.

そのため,SSOでアクセスするサービス全てに対応する属性情報を保持しているとは考えにくい.

資料が手元にない上に,確認する気もないので,憶測で書くならば,

各サービス提供者が個別に属性情報を持っていると思われる.

重要なのは,その属性情報が個人と結びつかない点である.

Libertyなら仮名方式で認証をしているので,個人とは直接結びつかない.

そのため,属性情報の管理や秘匿などの議論がされていないのだと思っている.

マジでドキュメントを見ながら書いてるわけではないので,勘違い甚だしいかもしれない.

間違ってても,指摘しないでください.ほくそ笑んでおいてください.

個人的に印象深い研究だった.プレゼンも上手く発表に聞き入ってしまった.

彼は上手い.参考にするべきところが多くある.

1を見て,10くらい学ぼう.

10000人の解答結果から難易度を設定した方が正確であるかもしれない?

それは明らか.

そのコストを下げるために,どの程度の人数に問題を解かせれば,

ある程度正しい難易度評価を得られるかという話.

そういえば,IPAの情報処理試験の採点方式も受験者の出来に依存するんじゃなかったっけ?

正解.IRTです.

発表中にも3パラメータロジスティックって話がでてきてたね.

今日改めて痛感したこと.「質疑応答の大切さ」

それがわかれば十分.言うこと無し.

自分の考えることなんて,所詮は自分視点であり,独りよがりに過ぎない.

それを全く別の分野や知識で見つめ直すと,新しい問題点や利点が見つかる.

そのために,多くの人に研究内容を知ってもらい,コメントをもらう必要がある.

自分で何もかもができるんだったら,コミュニケーションなんて要らないよね.

コミュニケーションは重要です.

それが仮に,呑ミュニケーションになったとしてもです.

そろそろ成績評価が固まっている頃だろうから,エントリーにしてみる.

なお,この情報は1月末時点での情報であり,確定情報ではありません.

その後,採点ミスや集計ミスなどによって,変化があったかもしれません.

プ実

両クラスとも合格率は向上したようです.

しかしながら,それは絶望と同義です.

大條先生はかなり基準を下げたらしい.

何をどういう風にどうしたかなんて,とても書けないが,壮絶に基準を下げたらしい.

その結果,合格率30%程度らしい.

何故?何故に30%??

だって,期末テストに出題される問題は知らされていたんですよ?

「中間テストの中から出題します」

「授業のレポートにしたものをそのまま出します」

なのに,何故0点が十数名もいるんだ?

どういうことだ?

これ以上,何をどうすればいいんだ?

ボクには分かりません.

なお,保坂クラスは40%強だそうだ.

アドプロ

合格率は50%程度.

一言で述べるならば「何故できない?」だ.

期末テストは授業の範囲内,というか最終レポートからそのままだった.

出題4問中2問が最終レポートからの抜粋出題だったにもかかわらず,

しかもその配点が合計で60点であるにもかかわらずだ.

この結果には理由がある.

最終レポートの出来と期末テストの出来には相関があるようだ.

つまり,最終レポートができてないから,期末テストもできてない.

では,何故最終レポートができてないのか?

毎授業の課題を順番にこなしていけばできるのに・・・

何故できないものをできないままにしておくのか?

TA2人が壮絶に暇そうにしているにもかかわらず,何故質問しないのか?

TAを暇死させておきながら,授業がわかりませんなんて,話にならない.

それともなんですか?

TAがアグレッシブに手取り足取り教えて回らないといけないのか?

少なくとも,オレはそういうアシスタントはしない.

なぜなら,考える力が失われ,自主性を無くし,学習意欲が無くなるからだ.

質問する学生はアグレッシブだ.

質問しない学生はパッシブだ.

質問するのが恥ずかしいとかいうやつがいる.

聞くは一時の恥.聞かぬは一生の恥.

一生恥じてればいい.

オレは学習意欲がないものと見なす.

その学生がどんな意欲を持っていようともだ.

それから,興味深い話.

アドプロ受講者に限った話をするならば,6aよりも5aの出来が悪い.

アドプロを受講している6aは,プ実を突破した学生だろう.

プログラミングの基礎を理解しているわけだ.

そういった学生にとって,この授業は簡単すぎた(もしくは理解十分)わけだ.

対して,5aは再履修扱いになる.

何故ならば,5a以前が受講できるアドプロは春開講(来年度から科目廃止)なのだ.

同名科目は受講できないので,春のアドプロは受けていないか,取れなかったかだ.

秋開講のアドプロは本来6a対象科目であるので,6a視点で評価する.

つまり,結論はこうだ.

アドプロのレベル設定は適切.

アドプロが取れないということは,

・プ実の範囲を十分に理解していない

・授業を真面目に受講していない

・わからないことをわからないまま放置した

のいずれかであることが明らかである.

「大学生になるために~理論と実践」「受講の基礎・実習」

「ノートの作り方・実習」「理系のための文章作法と技法」

とかの科目を作ったらどうですかね?

これからの時代,ゆとり教育世代をたたき直さないといけないんですよ.

今までの常識に囚われた教育方法は通用しないんだと思います.

抜本的なカリキュラム改革が必要であると具申いたします.

あ.担当者がいませんか?

ボクやりますんで,雇ってください.

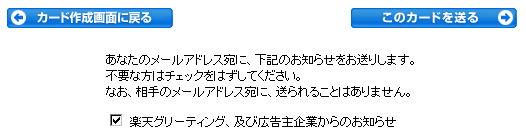

既に書いたように,楽天グリメにはメールが送れない問題がある.

対処方法を付けて問い合わせても,特に対処するつもりはないらしい.

だったら,使わなければ良いだけだったのだが,そうもいかなくなってきた.

グリメが届かないだけならばいいのだが,

グリメ送信時にメルマガらしきものを登録してしまっていたようだ.

別にいいんです.

間違えて登録してしまったのであれば,配信停止をすれば.

だがしかし.

送られてきたメルマガらしきものから配信停止を試みた.

「配信停止用アドレスを書いたメールを送るから,メールアドレスを入れろ」

と書いてある.ふむふむ.入れようではないか.

待つこと数日.

そんなメールは一切届かない.

もうわかりますよね?

当然ながら,配信停止を希望しているメールアドレスの先頭はハイフン"-"で始まっているので,

そのメールはグリメ同様に送られてこないのだ.

じゃぁ.なんでメルマガは送られてくるんだ?

これは自然な疑問.

配信停止ができないメルマガはスパムメールに分類してもいいのではないだろうか?

ということは,少なくとも私にとって,楽天はスパムメール送信業者に該当する.

さて,こういう旨を事細かにネチネチと説明し,

以前にメールが送れない問題がある旨を問い合わせたことを付記して,問い合わせた.

一応,配信停止処理をしてくれたらしいのだが,意味不明なことを書きまくっているので晒し上げ.

まず<-秘密@ezweb.ne.jp>への 『楽天グリーティング』メールマガジン配信停止の手続きを行いましたので、 ご安心ください。

また、楽天や店舗からのメルマガを配信停止したい場合は、 こちらよりお手続きいただきますよう、お願い申し上げます。 http://emagazine.rakuten.co.jp/ns?act=chg_data 一括で削除も可能です。

はい!ダウト!テンプレ返信か?

メルマガの一括配信停止が可能だと書いてあるアドレスはPC専用である.

マジで意味不明.

なお,画面にある「楽天モバイルニュース配信停止」も行ってみましたが,

もちろん先頭がハイフンで始まるメールアドレスにメールが届くことはありませんでした.

また、大変恐縮ですが、各スポンサーのメールマガジンの 購読を解除する場合は、各スポンサーから配信された メールマガジン内の配信停止機能をご利用いただきますよう お願い申し上げます。

ですから,それができないから問い合わせているんですよ.

それができるんだったら,問い合わせないでさっさと配信停止してますよ.

完全にジリ貧ですね.

誰かがどうにかしないと,どんどんダメになっていくと思います.

それは誰の仕事?

オレの仕事?じゃぁ雇ってくれよ.

総評:

今年の発表も酷かった.

どんどんダメになっていく様をただ眺めるだけなのだろうか?

午前は2パラだったので,まだマシだったのだが,午後の4パラは分散しすぎ.

1セッションに先生が司会を含めて3人しかいないなんて・・・

先生以外の聴講者が質問することなんて,希有稀なことです.

発表者が司会者の研究室だったりするわけで,事実上,質問できるのは2人.

何のために発表するんですか?

活発な議論が交わされない発表なんて,形式上の存在に過ぎない.

そして,発表する側も形式的だと思っているに違いない.

マインドの問題ですね.

確かに,物理的に時間が無いことはわかるが,譲れない一線がある.

それを超えるというなら,やらなければいいのに.

もしくは2日に分けるとか,司会は院生にやらせるとか,発表件数を絞り込むとか・・・

やり方は色々とあるだろうに.

オレは少なくとも,これは譲れない.

10分発表5分質疑.各セッションに先生が4名以上.

できないんなら,やめちゃえよ(堂々と批判)

運営のダメ出しはこの程度にして,発表に関して.

Sセッション(今年はRセッションと呼ぶべき?)はなかなか楽しかった.

もちろん,通常セッションもなかなか良い発表があったよ.

ただ,練習はするべきだし,発表会は発表して終わりじゃない.

我々にとっての常識が,情メにとっては常識ではないらしいのも困る.

常識が常識じゃなくてもいいけど,だとしたら誰かが教えるべき.

暗黙の了解が通じないのが,情メ.

改善を強く要求します.

雑感:

セッションはあくまでセッションです.

1セッションは通常の1講義に相当します.

途中でガヤガヤと入退室をする学生は大変失礼なことです.

特に,退出する学生は,

それ以降に行われる発表には興味が無いと態度で示しているようなものです.

大変不愉快であり,発表者に対して失礼極まりない行動である.

来年度から新社会人になるなんて・・・

PCの交換やパワーポイントの使い方に慣れていないのは,

勉強不足や発表練習不足です.勉強しなさい.させなさい.

卒研生からの質問は数える程度しか目にしなかった.

勇気ある行動であり,(普通だけど,特にここでは)賞賛されるべき行動である.

しかしながら,何のために質問しているのかを忘れてはいけない.

「わからないことを明確にする」「何故そう考えたのか知りたい」「それは何故?」などなど.

重箱の隅を突くような質問や不備を見つけて鬼の首を取ったように質問するのは,一体どのような意味があるのだろうか?

確かに,そういった質問にも意味があるのだが,今回は適切なのだろうか?

話を広げるための質問ではなく,話を萎縮させる質問は,不適切だろう.

他に質問したいと思っている学生がいるかもしれない.配慮するべきです.

質問自体は悪くないのだが,聞き方や場面が適切ではなかった.

もう少し考えられると,よりより質疑ができたものと思われる.

当研究室は会場設営と撤収の担当に割り当てられていたのだが,ちゃんと実施したのだろうか?

大変疑問である.

自分だけが良ければいいと考えている学生がいっぱいだ.

研究室生の発表:

他研究室比で,よろしくない発表が続いた.

夏合宿,全ゼミ発表,研究室発表会などが全く活かされていない.

安西先生的に言えば「まるで成長していない」といったところだろうか.

・POGO班

プレゼンテーションとしての質が低い.

発表者の発表に挑む態度と基礎知識が欠落してる.

修士でやっていくには,基礎中の基礎から勉強しないとね.

とりあえず,発表資料自体がダメ.

あれじゃぁ何が何だか全然わからない.

何を提案して,それによって何がどうなるのか.

提案事項の全てが素晴らしいのは当たり前.

その中で,どれをゴリ押ししなくちゃいけないのかがわかってない.

題目に"SNS"と入っているのに「SNSは何に使ったんですか?」という質問に対して,

「今回は特に・・・」って,自分で自分を全否定.

何ができて,何ができなかったのかの切り分けも不十分.

できたことは大きくいって,できなかったことはコソッという.

ただし,隠してはいけない.嘘は以ての外.

要特訓.

・検索班

典型的な悲劇パターン3である.

信じられない.何か言えばいいのに.

菊池先生が,あれほど分かりやすく説明してくださったということは,完全に呆れています.

共同研究者がいるにも関わらず,我関せずな態度を決め込んでいることも良くない.

登壇者は共同研究者の代表であり,他の共同研究者は登壇者ではない.

何故,登壇者以外が壇上に上がったのか.

通常,援護する場合は,会場から助け船を出すものです.

そして,壇上を介さない議論が会場でやり取りされると,発表者は恥をかくわけだ.

・AC班

違うよ.完全に違うよ.主張点を取り違えてる.

研究室発表会後に指摘はしたのだが,ミーティングはしなかった.

全然伝わっていなかったようだ.

まぁ.自分の研究だから,何が主張点かは自分が考えるべきことですね.

なお,会場からの質問がなかったのは,素晴らしい発表だったからではなく,わからなすぎたから.

菊池先生に至っては,得意技「発表中に首を振る」を発動させていましたよ.

・QR班

先生方から苦笑いが飛ぶときは,裏に何かがあると思ってください.

決して,受けてるわけではありません.

根本否定になるから改めて指摘しないが,オレは過去に何度か指摘した.

オレはこういう研究も卒研としての価値ならあると思う.

なお,ダメ紙置き場に,卒論の謝辞と思われるものが置いてあった.

オレの校閲の努力が一瞬で消し飛ぶようなことが書いてあった.

だったら,謝辞なんて書かなきゃいいのに.

書くなら,注意深く失礼がないようにやればいいのに.

他研究室生の発表:

・RA ウィルスってどの位感染し続けるのかな?

興味深い研究だったが,不明瞭な点が多かった.

質問できなかったけど,質問したかったことを列挙.

「年間平均1.5回の感染とは不正ホストに限った話か?」

「研究によって,定義ファイルやウィルススキャンタイミングを決定する指標を得られる

と,『はじめに』に書いてあるが,どういう指標が得られたのか?」

・RA データマイニングアルゴリズム「アプリオリ」と「ID3」の比較

「束縛をする」に該当してて,ワロタ.

結論として,「相関性があり,論理的矛盾がない」と述べられている.

だから,なんなのかがわからない.

知識がない私からすれば,当然の結果に思える.

そこを訊きたかった.

・RA 研究室入退室システムの評価:学校にこなくても卒論は進むのか?

前提条件が甘すぎる.

在室時間が短く,メッセのオンライン時間が長いと,研究は遅れるらしい.

本当にそうだろうか?

オンライン状態で,メッセをどのように活用しているかが重要だ.

オンラインでも議論は十分にできる.

また,個人の能力が考慮されている結果とは到底思えない.

研究の進捗状況は,個々の能力に大きく依存しているだろう.

その辺を訊きたかった.

・RA 指紋がキーとなる金庫"Indexed Fuzzy Vault"の開発

内容的にはピカ一だが,発表者がわかってて発表してたかは怪しい.

生体認証なので,認証精度の考察は行われていたのだが,認証強度の考察がなかった.

説明を鵜呑みにするのならば,生体情報から作り出した情報で認証をするようだ.

ということは,その情報がどの程度の攻撃耐性を持っているかだ.

説明例では,3文字だった.ブルートフォースですぐ破れるよね.

実際はどの程度の強度なのかと訊きたかった.

・A VPN構築支援システムの研究開発

菊池先生が全否定に近い質問を飛ばしていた.それはそれで.

オレも軽快にジョークを飛ばしながら質問してみた.

「VPNの知識がない人でも設定できるように」が目標であるのにもかかわらず,

「何故設定方法として,対話方式を採用しなかったのか?」と質問した.

ちゃんと返事が返ってきたので,よし.

議論の余地があるが,自分の意見を持ってたので,よし.

もう1点「何故ポート解放は支援しないのですか?」と訊きたかった.

きっと,こっちの方が厳しい質問だったはず.時間がなかったよ.

・A サーバ動作確認支援の研究

またもや軽快にジョークを飛ばしながら質問してみた.

「利用シーンがよくわからない」って.

何をするシステムなのかはわかるけど,いつ使うべきなのかがわからなかった.

一般的な質問ですね.

ちゃんと返答ができていた.グッド.

「SNMPとはどう違うんですか?」っていう質問は鬼.

してもよかったけどね.卒研レベルには厳しいね.

・A 音声データにおける墨塗り署名ツール“SANI”の開発

途中から聞いたので,勘違いしてたら本当にごめんなさい.

今回のような利用目的の場合,墨塗り署名である必要性があるのだろうか?

元のデータを加工した上で署名ではダメなのだろうか?

そこだけわからなかった.

・A 提出時刻の改竄を防止するTimeStampシステム“S3”の開発

軽快に質問.

リンキングプロトコルを用いていると説明されていたのだが,

「どのようにして,1つ前のハッシュを手に入れるのか?」と質問.

クライアントアプリケーションがサーバと通信しているらしい.納得.

個人的には,タイムスタンプという名前が適切とは思えない.

これは時刻を証明しているのではなく,提出順序を証明している.

確かに,改ざんが行われていないことを保証するが,

提出期限以前であれば,何時何分何秒であるかということに意味はない.

意味があることは,提出順序だけ.

タイムスタンプ?

・A 懸賞サイト登録にするとスパムは来るの?

上手く質問できなかった.ごめん.

「あなた方と私のスパムの定義が異なるようで,

あなた方の定義でいうスパムは私にとっては個人情報の目的外利用である.

一般的に知られるスパムは辞書などを使って総当たり的にメールを送ってくるのに対し,

あなた方の定義に従えば,スパム送信者は確固たるメルアドリストを持っている.

よって,スパム配信方法も違うし,目的も違う.

スパムメールに返信した場合の挙動が違うのではないか?」

というような主旨の質問をしたのだが,上手く伝わっただろうか?

彼女らの定義によるスパムメールに返信しても返事があったのは3件で,

その3件も「空メールに対する返信」だったということだ.

これは相手がスパム配信をしている自覚がないからだろう.

個人情報の目的外利用で手に入れたリストを持っているから,

ターゲット不明のメールアドレスに対して,無差別配信を試みているわけではないのだ.

上手く意志が交換できなかった.残念.

・A 入退室管理システム“TAG Lion”の開発

「入退室を管理することにどのような意味がありますか?」っていう根本否定や

「これを導入すると在室率は向上しますか?」って質問はナンセンスです.

ウケを狙うならいいけどね.

なお,RFIDによる在室確認だけであるならば,山本研の方が優れてる.

聴講できなかった発表:

以下は聴講予定だった発表.

・RC Haptic Interfaceを用いた超音波による組織弾性情報の提示に関する検討

・RC 人工筋肉を利用した反力提示可能なグローブデバイスの開発

・RC 力覚提示デバイスを用いたVR版画シミュレータの開発

・RC 湧過スクリーンとそれを用いたコンテンツ環境に関する検討

・A 音楽ファイルの不正コピー防止対策の提案

・A 電子すかしにおけるマスキング効果の主観評価

・A 情報メディア学科における,ゼミナールエントリーシステムの開発と運用

また,午前2パラ,午後4パラだったため,パラレルセッションの裏番組は聴講できませんでした.

全ての発表を見ることができなかったのは,大変残念なことですが,時間的都合により,致し方がないことです.

努力しなかったことに意味はありませんが,努力したことには価値があります.

ビアフェス2007

D Style:5月下旬は「ビールデンウィーク」――ビールメーカー5社、日本初の取り組み

ふむふむ.で.何日に行きましょうか?(ぉ

って,5月下旬だと,ジャパン・ビア・フェスティバルとバッティングするんじゃないかと思ったら,6/16-17でした.

よく計算されている・・・散財を目標にしてますね?

2007年度もビールに日本酒にと,酒を呑みまくる!

毎週火曜日は給食の日!(ぇ

今日の給食は何かな?

コッペパン,チョコクリーム,とりのテリ焼き,ヌードルスープ,キウイ.

ふむふむふむ.

このヌードルスープってのはよく出てくるのだが,比較的美味い.

野菜もなかなかに入ってて,満足ですよ.

コッペパンは腹を割って,チョコクリームを塗り塗りします.

なお,キウイは衛生上の問題からか,袋詰めされています.

そこまで衛生に拘る必要性があるのだろうか?

ボクには理解できません.

15年前はむき出しだったよね?

1,2時間目は6年生と「コイルと電磁石」の授業.工作付.

今日でロボドッグを完成させます!

工作が絡んでくると,男の子と女の子で,進度に大差が付きます.

今日も,男子はロボドッグで戦ったりしてるのに,

女子はモーターに苦戦してたり・・・

こういうところで,優しさを見せるのが男だろ!

と今なら思いますが,当時なら間違いなく戦ってましたねw

モーターが回らない!3大原因を大公開します.

1. 磁石が逆

2. ブラシの接触不良

3. 単なる電極の接触不良

例外的なトラブルとしては,グリス塗りすぎってのもありました.

一応,欠席者以外全員のロボドッグが完成しました.良かった良かった.

3,4時間目は4年生と「水の変化を調べよう」の加熱系実験.

300mlのビーカーに,水150ccを入れて,アルミホイルで蓋をします.

アルミホイルの中央に穴を開けて,そこから温度計を中に入れます.

温度計の液溜めが水中かつビーカー底に付かないようにスタンドで吊す.

ビーカーをアルコールランプで熱しつつ,温度の変化を記録する.

いわゆる.温度の上昇が100度で止まっちゃうよね?って実験.

まぁ.100度になんかならないわけですが・・・

実測値は98度程度ですね.

沸点は1hPaごとに約0.027度下がるそうです.

実測値である98度が真値だとすると,実験室の気圧は950hPaになる.嘘っぽい.

温度計にはアルコール温度計(-5~105度)を使ったわけだ.

アルコール温度計は水銀温度計に比べて,誤差が多いのだ.

特に,上限や下限に近いところでは怪しい.

最大±2度程度の誤差がでる可能性は十分にある.

仕方がないことです.

この実験の重点は水の沸点が100度ということではなく,

完全に沸騰(正確には気化)しきるまでは,沸点から温度が上昇しないこと.

冷却系実験と加熱系実験が対となって,

水を冷やしたり暖めたりすると,どんな温度変化を示すか?が重要.

ちゃんとわかってくれたかなぁ・・・

5時間目は4年生と「水の変化を調べよう」の冷却系実験.

先週,別クラスでは2コマでやったのだが,今日は1コマで猛ダッシュ!

そのため,昼休みから準備をしていたのだが,大ピンチ!

食塩が足りない!

もうね.先生がスーパーへ食塩を買いに猛ダッシュですよ.

早めに準備し始めて良かった.

なお,試験管が1本折れました.ビーカーは2つ壊れました.

むー.そんなに簡単に壊さないで欲しいのだ!

お金の問題ではなく,心がけの問題ね.

中身が食塩とか氷とかだから良いけど,

高学年になれば,塩酸や水酸化ナトリウムを使うわけですから・・・

もうちょっと,薬品を扱うという心がけを学んで欲しいです.はい.

6時間目はPCクラブ.

今日は3年生がクラブ見学をしてました.

来年からクラブに入る関係上,見学をしておこうってことみたい.

クラブのリストを見せてもらったけど,色々とあるもんです.

オレも見学しに行きたかったぞ!

料理クラブは何かを作ってたみたいだし・・・つまめたかな?(ぇ

なにやら,東海大学紀要のLaTeXスタイルファイルを探している方がおられるようだ.

物好きな人だ・・・

ワードのテンプレートが準備されているのに,敢えて茨の道を選ぶとは.

茨の道を選ぶときは,自分でどうにかするものです.

そんなこといっても仕方がないので,必要でしたら,持って行ってください.

完全にアンオフィシャルだし,どうにかなっても知りません.

必要なパッケージは以下です.

適切に導入してください.

pLaTeX2e 新ドキュメントクラス(jsarticle)

geometry.sty

balance.sty

asahi.com:文系の博士号、難しすぎ? 理系の3分の1以下 - 暮らし

対岸の火事ではありませんのだ!

この記事は文系の博士号取得率が理工系の取得率に比べて,圧倒的に低いことを指摘している.

それにしても,工学の授与率も52.8%か・・・

規定年限で博士号を取得するのは,やはり大変な困難がつきまとうものなのだな.

大学が学生に博士号を与える条件は、「自立した研究ができる能力」があること。理系の各分野ではこうした考えが浸透しているが、文系の分野では約120年前の制度発足以来、「功成り名を遂げた人」に与える意識が根強く、理高文低の一因となっている。

「自立した研究ができる能力」というのはよくわかる.

国公立はどうだかしらないが,少なくとも我が研究室は放置プレイである.

放置プレイなどと言ってしまうと誤解を招くのでフォローしておこう.

論文投稿の催促,論文校閲,英文校正,研究室運営の丸投げ,後輩指導の指示,

金銭面のやりくりなどは適切に行われている.

しかしながら,研究についての議論など,博士課程になってから1度もやっていない.

ミーティングと呼ばれるものはあるが,オレが一方的に説明して終わる.

何かの問題に直面しても「それは調べなくちゃいけない」という素晴らしいお言葉を頂くだけだ.

よって,博士課程は自立した研究をさせる場であることは明白だろう.

だが,文系の「功成り名を遂げた人」というのはどうしたことか.

それはあまりにも酷いのではないだろうか.

論文博士ならまだしも,課程博士にそんな条件を求めるとは・・・

博士課程前期から考えて,規定年限5年だろうか.

博論を書く時間が必要なので,正味4年で世に名を知らしめろとでもいうのか?

それはあまりにも文系が可哀想すぎる.

よく考えてくれたまえ.

文系学部生と文系院生の格差が大きすぎるではないか.

文系学部生が真面目に(以下ry

ところで,この記事を取り上げた理由は,文系を哀れむためではない.

文科省を批判するためである.

文科省は05年9月の中央教育審議会(文科相の諮問機関)の答申を受け、大学院教育について学問研究とともに人材育成面にも力点を置く方針を打ち出し、その一環で修業年限内の学位授与を促している。

研究一辺倒だったところから,コースワーキングの充実を図っていることは知っている.

規定年限での学位取得を目標にした指導をしろという話も聞き及んでいる.

しかしながら,ちょっと待って欲しい.

何故そういった議論から,このような結論が導き出されるのだろうか.

同省の担当者は、文系の現状について「ちょっと低すぎる」とし、「どの程度の授与率が適当か、各大学院で考えてほしい」と話している。

授与率を先に決めろと?

授与率を決めた上で,誰に学位を授与するか考えろと?

つまりなにか?

課程博士が50人いて,授与率50%が決定されたら,

25人はどんなに頑張っても学位をもらえないのか?

おかしいだろ.どう考えてもおかしいだろ.

博士の学位を得るに相応しい条件を満足している人に授与するべきだろう.

そうなれば,授与率100%も有り得るだろうし,逆に0%だって有り得る.

なのに何故,授与率を考えなくてはいけないのだろうか?

もし,授与率が確約される時代が来たとしようか.

金持ちは簡単に博士号を取得できることになる.

何故か.

サクラを大量に投入すればいいからだ.

正規博士課程生25人で,授与率50%だったら,サクラを25人投入すればいいのだ.

ほら!おかしな話だろ?

こうやって手に入れた博士号に何の価値があるのだろうか?

ただでさえ,博士号は「足の裏の米粒」だと言われているのに,

こんな状況下では,さらに軽視されてしまうではないか.

文科省がこんな方針を打ち出すもんだから,大学教育がおかしくなるんだ.

プ実みたいに「合格率6割でお願いしたい」とか言われてしまうんだ.

何のための成績評価か.何のための合格基準か.

教育を堕落させてしまっては,未来はない.

次の登校が14日なので,リマインダ.

紀要の最終投稿期限!忘れるな.

論文誌のゲラチェックと別刷代請求書について,必ず打ち合わせする.

もしもオレが忘れてそうだったら,声を掛けて下さい.マジで.

ARES - International Conference on Availability, Reliability and Security

C9-1で登場します.

永井君はC8-1ですね.

頑張ってきます♪

Amazon.co.jp: 不完全性定理―数学的体系のあゆみ: 本: 野崎 昭弘

チラ見しただけなんだが,なんだかすごそうな本だ.

文庫本サイズなのに,1100円という常識破りの価格がそのクオリティの高さを物語る.

中盤以降は,思い出したくもない推論が目白押し.

まぁ.推論が出てこないと話が進まないわけだが・・・

ちゃんと読んでないのだが,読んで理解できるのかな?

紙とペンが必要だったりしないだろうか・・・

で.そもそも「不完全性定理」とはなんなのかという話だが,

噛み砕くと「無矛盾な公理系は不完全である」という意味らしい.

これにほんの少しでも興味があるなら,読んでみた方がいいと思う.

なかなか面白そうだぜ?

もうね.正に最初のページからして,メロメロです.

1.1節からして,メロメロです.

私は以前から,「~らしい」と「~である」の区別,もっといえばその間の距離感覚を身につけていることが,「知性ある人」の条件ではないか,と思っている.

涙がチョチョギレそうです.

毎週火曜日は給食の日!(ぇ

今日の給食は何かな?

お楽しみ給食!ktkr!2ヶ月連続!

食べられなかった12月分も含めれば,3ヶ月連続の火曜日!

きつね汁,五目ごはん,さつまいもの天ぷら,シューアイス.

あー.おいしい.すごく美味しい.

全てが美味しい.超幸せ.

これぞお楽しみ給食の醍醐味だ!むん!

ところで,きつね汁にはうどんが入っているので,炭水化物.

五目ごはんはごはんなので,炭水化物.

さつまいもの天ぷらは天ぷらなので,炭水化物.

シューアイスだって,炭水化物.

炭水化物のオンパレードですねっ!

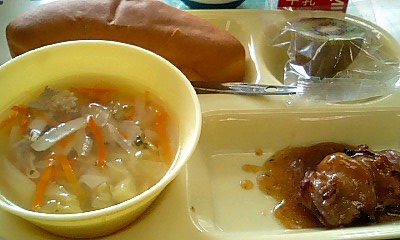

1時間目は3,4時間目の実験準備.

3,4時間目は4年生の「水の変化を調べよう」の冷却系実験.

大まかにどうなるのかっていうグラフを黒板に描いた.

うまくね?(自画自賛)

凝固点降下用に使う食塩も準備.

食塩各100グラム.血圧がはみ出ちゃいますねっ!

なお,理科準備室にミョウバン結晶が育成されていた.

平面結晶ながら,なかなか綺麗な結晶ができていた.

正八面体結晶を作ってみたくなったきた,今日この頃.

空き時間があったら,来週やろうかしら?

2時間目は6年生と「コイルと電磁石」の授業.工作付.

今日はモーターの作成.

早い子は既にロボドッグが動き始めている.

まだの子は,まだまだ.

プラモを組み立てたことがあるか否かの差が大きそうです.

なお,モーターの軸に接触する電極部の構造がいまいち.

ケースカバーを付けると完全に固定される仕組みなのだが,

完全に固定されると接触しなくなるという微妙な角度.

かなりの数を微調整しました.大変だぜぇ.

3,4時間目は4年生と「水の変化を調べよう」の冷却系実験.

ビーカーに水100cc,食塩100グラム,氷300グラムを入れて,凝固点降下させておいて,

試験管に水とストロー付温度計を入れて,温度の変化を調べるってやつ.

これがなかなか難しい.

実験ノートでは2分ごとに温度を調べる指示になっているのだが,

あっという間に凍ってしまい,計測間隔が2分であるが故に,

凝固点を正確に記録できないという大惨事が・・・

ビーカーがくもるし,氷が入っているので,試験管が見にくい.

そのため,試験管内の状態を確認するため,出したり入れたり・・・

そのうち,試験管内の水が凍った状態で,温度計だけを持って持ち上げたため,

その力に耐えられずに,温度計が折れました.

みんな・・・気をつけよう!

午後は理科の授業がなかったので,教材作り第2弾!

前回の教材が好評だったため,5年生理科からも依頼が来ました.

ほら!オレ,大人気じゃん?

では,今日も成果物を並べてみましょう.

なお,ラミネート加工後のものを撮ったので,写りが悪いです.ごめん.

振り子.どっからどう見ても,振り子.

だって,向かいの席の先生が「今日は振り子ですか?」って聞いてきたもん!

誰がどう見たって,振り子だい!

その振り子を吊すためのスタンド.

会心の出来だと思うんですが,如何でしょうか?

特に,クリップ部の再現性が無駄に高いです.

マジで,完全に無駄.

これは説明がいるよね.

長い棒はスロープです.長方形のはブロックです.

何かといいますと,斜面でボールを転がして・・・っていう運動エネルギーの実験用.

うん.どうでもいいね.

4年実験用の教材も依頼されていたのだが,時間が足りなかった.

これは作成途中なので,また来週.

全くその通りである.

後輩に指摘されるなんて,一体どこの班だ.

許し難いな.

「目的 : タグクラウドを用いて注目情報を提示する

こと」

オレならこうする.

「目的 : タグクラウドを用いて注目情報を

提示すること」

意味がある部分で切れ.

もしくは,ほんの少し領域を広くするか,ほんの少し小さいフォントを用いる.

そもそも,1行に収まらないのであれば,適切かどうかを熟考するべきだ.

僕はこんな見え方の良くないスライドを目にしてしまうと

「なんで修正しないんだろう?こうすれば良くなったのに・・・」

なんて考えてしまいその間の発表者のプレゼンは全く耳に入ってこなくなってしまう.

全くだ.

何故,髪型や化粧や服装は気にするのに,スライドのデザインや文章に気を配らないのか.

同じ自己表現であるにもかかわらずだ.

真面目な話をしてる相手の鼻毛が飛び出てるのを見つけてしまったときと同じ感覚だろうか.

気になって気になって仕方がない.どうにかして欲しい.

なお,作成者のパワーポイントでは綺麗に表示されていたかもしれない.

パワーポイントはバージョンによってマージンやなんやかんやの扱いが違うようで,

別バージョンで表示すると,表示が乱れたりするのだ.

これは事実である.たぶん.少なくとも,研究室では何回か目撃している.

だがしかし.それは理由にならない.

発表会前日に発表用PCにデータを入れて,動作確認を取らせているのだから,

動かないとか,うまく表示できないなんていうのは,完全な落ち度である.

どんだけズボラなんだよ.

行ってきたぜ!税務署!

今までは大学のTA業務だけだったので,確定申告は必要なかったんだ.

しかし,昨年は市の教育委員会から給与を頂いていたので,なにやら手続が必要になったのだ.

1月下旬に市教委から届いた封筒が発端.

中には源泉徴収票というものが入っていた.

よくわからないので,親に尋ねてみた.

オレ「これなに?どうするの?」

母「それは持っておけばいいの」

オレ「ふーん」

ということで,持っておいたのだ.

後日,情メ事務室の石毛さんと話す機会があったときに,聞いてみた.

オレ「あのー源泉徴収票ってなんですか?」

石毛「ここ以外からの収入があるんですか?」

オレ「えぇ.小学校と中学校に行ってて・・・」

石毛「じゃぁあれよ.確定申告しないとダメじゃないかしら?」

なんですと!!!

テレビで確定申告だ青色申告だ固定資産税だと,小難しい言葉が流れるようになった昨今.

自営業でもなく一介の学生に過ぎないオレにとっては,全く関係のないことだと思っていた.

しかし,こんな形で挑戦をすることになるとは・・・

これは,良いブログネタですねっ!

さて,色々と調べてみた結果,

多く支払いすぎている税金を取り戻すのは,還付申告になるようだ.

しかも,還付申告と確定申告では申請期間が異なるようだ.

平成18年の確定申告は,平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)だそうだ.

しかし,還付申告はそれ以前でも構わないようだ.

確定申告の時期は混み合うので,早めに行くのが良いらしい.

チキンな私は,オロオロするだろうし,準備万端じゃないと落ち着かないのだ.

これは,2/16以前に行くしかない!

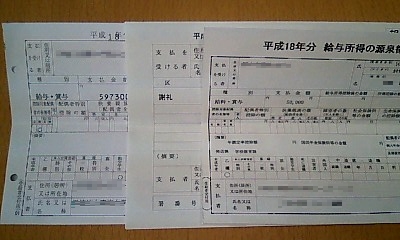

これは私の昨年1年の給与等の所得についての源泉徴収票です.

あっちこっちからお金もらってるんですね☆

大学のTAと科研費と市教委で3枚です.

科研費は出所が別とは聞いてましたが,学内の会計処理からして違うんですね.

これを基にして,申告書類を準備します!

申告書類については,税務署で準備することも可能です.

というか,多分それが一般的です.

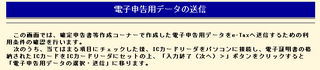

しかしながら,IT時代ですので,電子申請が素敵です.

と思って調べたら,あるんですよ.

国税庁の所得税等確定申告等情報ってところに,確定申告書等作成コーナーってのが.

(年度毎にURLが変りそうなので,注意してね☆)

これを使えば,素人のボクでも簡単に作成できちゃいます!

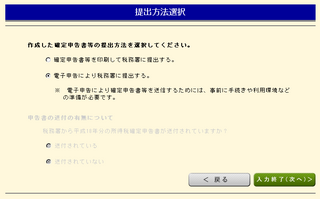

で作っていくと,「電子申告」という選択肢が現れるのだ.

もちろん,電子申告ができるなら,税務署に出向かなくてもいいわけで,

当然ながら情報系院生としてはそれをチョイスしてみるのです.

しかしながら,それを選択して進んでいくと・・・

要するに,住基カードが必要だそうです.

持ってねぇぇぇ!!

それでも電子証明書の研究をしてる人間かと小一時間問いつめられそうだ.

結局,作成した申告書類を印刷して,税務署に行くことになったのです.

作成した書類は以下.

結構な枚数ですが,なんてことはありませんね.

で.いざ税務署.

入るなりエンドレステープがお出迎え.

「確定申告の方は2階へお進み下さい」

ふむふむ.とりあえず,2階か.

2階に向うと,大勢の人がわらわらしている.

セカセカと何かを書いている人や係員に迫る人やポカーンとしてる人(オレ)などなど.

これが確定申告か!!!戦場ではないか!!!

とりあえず,何をどうすればいいのか分からないので,

困ったときは的な窓口に並んでみる.

並んでいる人たちは「退職先からなんちゃら」とか「ローンがなんちゃら」とか説明しながら,

確定申告に必要だと思われる申告用紙をもらっていた.

並ぶこと5分.

オレ「あのぅ・・・これを作ってきたんですが,どうすればいいんでしょう・・・」

係員「えー.チェックをされたいということですか?」

オレ「あ.いや.どこに行けばいいのかが・・・」

係員「あーそれでしたら源泉徴収票を裏に貼って,3階へどうぞ」

!?!?!?

まぁ.よく考えろって話ですね.

申告書類は作ってきたんだから,ここに並ぶ必要はなかったってね.

知らないって,怖いことだぜぇ!

指示されたように,源泉徴収票を申告書A第二表の裏に貼り付けます.

どうぞご安心下さい.貼り付けるスペースも糊も準備されております.

最後に,申告書A第一表に押印します.

どうぞご安心下さい.朱肉も準備されております.しかも,結構良質☆

後は提出するだけだ!3階へ行こう!

そこは異世界だった.

騒然とした修羅場のような2階とは打って変わって,3階は完全にオフィス.

人がいない・・・誰もいない・・・

並んでる人なんていない・・・

キョロキョロしながら,申告書類の提出完了!

その間,僅かに1分!

orzorzorz

結論:

事前に確定申告書等作成コーナーで申告書類を作っておくべし!

確定申告期間前なら,還付申告の手続は1分で終わる!

意外と簡単にできて良かったです.

今度は住基カードを手に入れて,電子申請に挑戦してみます.

来年の還付申告に期待しろ!

200702161447追記:

後日談.

どうやら手続に成功したらしく,確認の手紙が届いた.

4330円が還ってきます.

何に使おうかしら?むふふ.

AC:

しょっちゅう議論してるから書くことがない.

属性情報の登録と失効の部分はしっかりと整理されていないといけない.

また,優位性を示すのであれば,誰もが納得するような説明や証明が必要だ.

欠点は素直に聞き入れてくれるだろうが,利点に関しては懐疑的に聞いている.

あと,スライドが妙に見にくいのはなんでだろう?

背景のせいかな?よくわからん.

グリッド:

理論研究という言葉を完全に履き違えている.

「理論研究だから実装しなくていい」という発想は解せない.

理論研究はその分野の基礎となる重要な研究であり,

その後において,多くの人に参照されるであろう位置付けにあるものだ.

理論研究を名乗るのであれば,それはそれで構わないが,

それならば理論武装をするべきである.

あんな展開不足・検討不足で「理論研究です」と言われた日には,苦笑いですよ.

是非とも,修論発表会でも「理論研究です」と主張して,

審査員の先生方の怒りを買って下さい.

さて,相も変わらず,何も変っていないようなので,何度でも質問する.

「その前提条件が妥当であるのか?」という質問に,未だに答えはない.

「これは前提条件です」の一点張りで埒が明かないので,仕方なくそっちの土俵で戦ってみた.

あの前提条件下であるならば,システムサーバに計算させればいいだけだ.

高速計算機も低速計算機も信用できないのならば,

唯一信頼できると前提されているシステムサーバを使えばいいことだ.

恐らく,コストは高速計算機>システムサーバ>低速計算機だろうし,

計算速度も高速計算機>システムサーバ>低速計算機だろう.

何故あの前提条件下で,システムサーバを計算に用いるという選択肢を出さないのか.

「卒研とは何が違うのか?」という質問に「全く同じ」と答えていた.

そこで「自分は理論研究で,卒研は実装」だと言っていた.

さらに「実装することで新規性はある」と言っていた.

しかしだ.彼はとんでもない事実を完全に忘れ去っている.

修論にプログラムソースが載っているらしい.

最も重要な新規性の部分が,修論に含まれているらしいのだ.

つまり,卒研に新規性は皆無ということになる.

また,実装を行った卒研生に対する謝辞がないらしい.

立場上書き辛いのはわかるが,自分が選んだ道である.

甘んじて受けなければいけない.

掲示板:

発表中に「これを質問しよう!」と思いついたのだが,

ふとした瞬間に,それが何であったかを忘れてしまった.

健忘症だろうか・・・

しかも,それを思う出そうと集中してしまったため,

発表が記憶に残っていないのである.困った.

過去に院ゼミで発表した内容をベースに考えれば,特に問題はないはず.

「スコアを持った人が突然悪意を持ったら?」という質問は良かった.

恐らく,誰もが感じた疑問点だと思うのだが,説明はされていなかった.

何故,他の卒研生はわからないことをわからないままにしておくのだろうか.

閑話休題.

同様に,スコアの格差が生じた後に発生する荒らし行為は抑えられるだろうが,

掲示板がスタートしたごく初期の期間では上手く機能しない可能性がある.

また,モデレート方式の掲示板は他にもあるので,

そういった先行研究や従来技術との差異がハッキリするとより良い.

RFID:

実はよくわかってない.

アプリケーションの作成は楽しくて良いのだが,

どの辺がアカデミックなのかがわからない.

それはただ単にオレが理解できないだけのことなので,構わない.

質疑で質問したように,盗難防止システムというのは必然なのだろうか?

システムの詳細が展開されておらず,抜け道だらけである.

実現された暁には,ものすごく不便な車が販売されることだろう.

オバタリアン(死語)は怒り狂っちゃうかもね.

盗難防止ステムは取って付けたようなシステムにしか見えず,

個人的には修論に載ってても載ってなくても変らないように思える.

最高速度違反なんちゃらシステムをごり押しする方がいいと思う.

そういや,どの班の卒論の謝辞にも,オレの名前はなかったなぁ.

きっと,校閲は感謝されてないんですね.

「折角書いたのに,書き直しかよ.余計なことしやがって」と思われてるんでしょうね.

まぁ.なんの了解も無しに謝辞に名前が書いてあるよりは,よっぽどマシですが.

タグクラウド班:

上出来である.

卒研生は後輩に完全に出し抜かれている事実を謙虚に受け止め,

自らの行いを悔い改めることを期待したいが,まぁ無理だろう.

特殊なプレゼン手法も効果的だった.

院生・OBの評価も高く,「ここまでで一番まともな発表だった」と言わしめた.

さて,褒めるのはここまで.飴と鞭.

Web2.0に組する研究なので,プレゼン手法も斬新なものを取り入れたのはよかったが,

やはり伝統的なプレゼン手法も踏まえなくてはならない.

定番が何故定番になり得たのかを心得ておかなくてはならない.

1スライドの情報量を少なくしているため,論理展開が上手く伝わらない.

また,スライドを補足する形で喋っていくのはいいのだが,

しゃべりが早かったり,要点を押さえていなかったりすると,聞き手は混乱する.

あのプレゼン手法はしゃべりが肝である.要練習.

「鶏大量死」の質問に対する受け答えが悪かった.

質問者は「ある記事タイトルから関係性のある言葉を繋げて作った」と受け取ったようだ.

質問者は「鶏大量死」という語が元記事に存在しているとは考えていなかった.

「宮崎でまた鶏が大量死」という記事タイトルから「鶏大量死」を作り出したと解釈された.

発表者は「宮崎でまた鶏大量死」という記事タイトルが「鶏」「大量」「死」と分解され,

その結果「鶏大量死」としたのだと知っている.当然だ.

そこにギャップがあったので,質疑応答は平行のまま終わった.

つまりは,キーワードを作成する過程が理解されなかったのだ.

確かに,どういう方法でキーワードを作成しているかの説明はあった.

しかしながら,その説明が意味するところを理解されなかったのだ.

ここでは,作成方法を説明するとともに,例を挙げるべきだった.

記事タイトル:「宮崎でまた鶏大量死」

形態素解析:「宮崎」「で」「また」「鶏」「大量」「死」

名詞抽出:「宮崎」「鶏」「大量」「死」

名詞接続:「宮崎」「鶏大量死」

ここで重要なことを言ってみる.

恐らく,多くの人が勘違いしているであろうから,ここに示すことに意味はあるだろう.

この言葉を目にした君!

不幸にもこのブログもこの言葉も知らない人が多くいるだろうから,

ひとりでも多くの人にこれを教えて差し上げてください.

プレゼンは自分が話したいことを話すのではない. 相手が聞きたいことを話すのだ.

とても重要なことです.

発表者「アルゴリズムが難しく,プログラムの作成は困難を極めました」

聴講者「そんなことはどうでもいい.で.何ができるのか?」

そんなあなたに書籍を薦めましょう.

Amazon.co.jp: プレゼンテーション・マインド「相手の聞きたいこと」を話せ!: 本: 大島 武

読んだことないけどw

なお,パワーポイントのコツや裏技【プレゼン侍】も非常に役に立ちます.

学術発表向きじゃないものも含まれているけど・・・

3人のOBが発表会に参加してくださいました.

といっても,みんなオレの同期だけどorz

なかなか鋭い質問を展開してくださったので,良かったです.

総論:

発表資料の読み合わせは事前にやっておくべき.

pptのチェックは作成者以外が行うべき.

そもそも発表を聞いてない人が多い.

設営・運営・撤収に非協力的.

誰のために発表会を開いているのかを考えるべき.

POGO班:

pptの手抜き加減がありありと見て取れる.

要点が箇条書きになっていないので,何が重要なのかがわからない.

発表時間が超過していたので,調整が必要.

提案方式以前の部分を圧縮する必要があると思う.

検索班:

アニメーションがうざい.

アニメーション待ちでしゃべりが中断するなんて,有り得ない.

「スティーラさんの手法を基にして,詳細展開と実装を行い,新たな推薦方式を提案」

と言っているが,提案方式がなんであるのかが明確ではない.

そもそも,スティーラさんの手法が全く説明されていないので,

どこまでが従来手法で,どこからが提案手法であるのかがサッパリわからない.

いや.実は知ってるけど.新しい推薦方式がないことは.

何もしてないから書けない.

「突っ込まれたくないなぁ・・・」って部分は薄っぺらくなってるから,

聞き手はすぐに「そこは都合が悪い」ということに気付く.

あと,提案手法だと頑なに主張するのは結構ですが,

その提案手法を説明できないというのは,どういう主張なんでしょうか?

QR班:

説明不足.何故それが可能であるのかが全く伝わらない.

ppt作成者や発表者は当然知っているだろうが,聞き手は全く知らない.

自分たちが知っていることを公知の事実として話されても,誰も理解できない.

あと,根拠や結論が飛躍しすぎ.

「何故それが可能であるか」や「何故そう判断するに至ったか」の説明が飛躍しており,

聞き手はわかった気になるが,騙されているにすぎないので,理解できてはいない.

AC班:

検討不足すぎ.何が何やらサッパリわからない.

「何を提案して,何を実現するのか」が全然伝わらない.

会場から「これはこれこれこうするシステムなんですか?」って質問が出たら,

何も伝わってなかったと考えて,ほぼ間違いない.bad.

説明するべき焦点もずれている.

「自分たちはこんなに苦労して作りました!」なんて説明は要りません.

今まで実現不能とされていたものを苦心して実装しました!っていうなら別として・・・

グリッド班:

なかなか良い発表だったが,しゃべりが早かった.聞き取りにくい.

有効数字の質問をしたが,工学的にみて,あの数値は意味を成さない.

単位が[s]で表されていたが,恐らくは[ms]や[μs]を用いるべきだろう.

下の方の値が如何に有効数字であろうとも,必要な値なのだろうか?

「○○に比べて××は△倍の時間がかかっている」ことを示したいのではないか?

とするならば,必要になるのは上の方の値だ.

スケールレベルを揃えて見やすくした方が良い.

数字がいっぱい並んでるだけで,直感的に理解できなくなるのは,ものすごく損.

RFID班:

説得力のあるプレゼンテーション.

学術的にはどうだかわからないけど,つかみはok.

配色は考えた方がいい.暗い会場であの配色は明るすぎる.

電車メソッドをやめた理由が通信距離の問題だったとは・・・

個人的な意見を述べるならば,自動改札にタッチアンドゴーだから,

電車のドア部での通信距離を考慮する必要性があったのだろうか?

映画メソッドも電車メソッドもタッチアンドゴーなら同じだと思う.

ゲート通過後にマナーモードを手動解除できる点からみても,優位性は変らないと思う.

ネコミ班~チャット:

説明不足.論理展開が破綻しているし,話が飛躍しすぎ.

あんまりコメントはない.つまり,そういうこと.

ネコミ班~推薦:

意味不明理解不能.論理破綻しすぎ.

トランスコーディングで最適な推薦ができるらしい.そういう主張.

院生・OBゾーンの誰もが首をかしげる状態.

トランスコーディングにそんな機能があるとは到底思えないのですが・・・

「トランスコーディングをどのように使うのですか?」という質問に対して,

延々とトランスコーディングの説明をされても困る.

しかも,「解像度やビットレートを高速に変換する方法」と説明されても,

それと推薦技術はどう関係するのかがサッパリ理解できません.

まとめ:

何のために発表をするのか.

今までは何ができて,何ができなかったのか.

何をどうするために何を提案するのか.

その結果,一体何がどうなったのか.

スムーズな論理展開がされてないと,聞き手は苦労する.

何度も登場していると思うが,何度読み返してもためになる.必読だ.

東大で学んだ卒論の書き方★論文の書き方

ほとんど全ての研究班に対し,フォントの指摘を行った.

本文:和文は明朝体,英文はセリフ体

題字:和文はゴシック体,英文はサンセリフ体

これらは恐らく,どの論文であっても共通の執筆要項であると思う.

問題なのは,その書体に対し,どのフォントを用いるかということだ.

私はTeXnicianなので,注視したことがない.

なぜなら,明朝体としてRyumin-Light,ゴシック体としてGothicBBB-Medium,

セリフ体としてTimes-Roman,サンセリフ体としてHelveticaが指定される.

この状態でフォントを埋め込まずに作成されたPDFは,適切なフォントで表示されるわけだ.

例えば,WindowsXPである我がPCでは,

明朝体としてMS 明朝,ゴシック体としてMS ゴシック,

セリフ体としてTimesNewRoman,サンセリフ体としてArialが使われる.

だからこそ,私は何の疑問も持たずに,明朝体・ゴシック体・セリフ体・サンセリフ体といったら,

それらのフォントを指すものだと暗に信じ込んでいた.

だが,校閲結果に対して,卒研生から問い合わせを受けた.

「セリフにCentury,サンセリフにCentury Gothicを使いたいんですが」

Century??と思いながら,TimesNewRomanとArialを使うように指示した.

何故そんなことを訊くのかと思い,Wordを立ち上げた.

それはすぐに分かった.

Wordの英文フォントのデフォルトがCenturyだったのだ.

そして,そのすぐ近くにCentury Gothicがあったのだ.

Wordで文章を書く際に,フォントなんか気にしたことがないので,気付かなかった.

そうか・・・Wordで論文を書く際は,体裁もさることながら,フォントにも留意する必要があるのか.

なんと論文書きに適さないソフトウェアなのだろうか(元々,論文書き用ではない).

さて,では結局どんなフォントを用いればいいのだろうか.

電子文書のデファクトスタンダードであるPDFに変換することを考慮すれば,

日本化学会に示されているフォントに従うのが正しいように感じる.

また,WordでPDFを作る際の注意事項では,Centuryのイタリックに問題があることを指摘している.

というわけで,Windowsで論文を書く際は,

明朝体としてMS 明朝,ゴシック体としてMS ゴシック,

セリフ体としてTimesNewRoman,サンセリフ体としてArial,

を用いるのが適切ではないかと考えます.

なお,MS P明朝とMS Pゴシックを用いるなんて,以ての外ですよ?

紀要6巻2号にご投稿いただきました, 「属性間の関係性を考慮した属性認証方式」 は,査読の結果,掲載に決定いたしましたのでお知らせいたします.

あざーす!

これで投稿していた論文(国際会議を含む)の結果が全て揃いました.

2006年度に投稿した論文は4戦4勝です♪

順調すぎて,怖いです.

自分の能力以上の成果でないことを信じたいです.

告知です.

3月6日~8日に早稲田大学大久保キャンパスで行われる第69回情報処理学会全国大会で,

タグクラウドなアプローチを発表します.

3月8日 14:30~17:00 学生セッション 6S ユーザビリティ

登壇者は私ではなく,学部生の吉田君です.

ご興味のある方は,是非とも会場へ足を運んでください♪

なお,私も会場にいますので,ファンの方は声をかけてください(いるのか?w)

ボスが忙しい忙しいと宣うので,卒論の校閲を行っている.

といっても,正式に校閲を依頼されているわけではなく,ボランティア.

さらにいえば,希望者のみ校閲を行っている.

自ら手を差し伸べるほど,お人好しではないのです.

まずは総論.

論文を書くなんて,初めてのことでしょう.

分からないことがいっぱいあるでしょう.

何故,わからないことをわからないままにしておくのか.

他の様々な論文を読んでもいいし,書き方を調べてもいい.

「分からないことは調べない」

「誰かが指摘してくれるのを待つ」

そんな精神が滲み出ています.

書籍として,理科系の作文技術を推薦しておきます.必携.

また,論文の書き方以前の問題として,日本語が不自由すぎる.

オレも美しい日本語を操るわけではないので,偉そうにはいえないのだが,

主語と述語の対応関係はハッキリとさせるべきである.

恐らく,考えて文章を書いていないのだろう.

接続詞であれもこれもとくっつけてしまい,主語がなんであったかを忘れている.

ここに典型的な一例を示す.みんなは平気か?

「本システムは(中略)を提案する」

「本システム」が「提案する」のか??

じゃぁ,あなたは何をしたのか?と小一時間問いつめたい.

正しくはこうだ.

「私たちは(中略)を提案する」

「本稿では(中略)を提案する」

こういった方々には,「超」文章法をお勧めします.必読!

なお,上に挙げた2冊は研究室の書棚に鎮座しております.

昨年度末に駄々をこねて買ってもらったものである.

・QR班

全編校閲済.

提案方式がどのようなものであるのかが明確に書かれていなかった.

実験を行った結果による評価が書かれているのだが,

実験内容の詳細がどこにも書かれていない.

また,評価に至っては,ユーザからの客観的評価と提案者の主観的評価が,

一緒くたに書かれており,評価を濁していた.ヒドイ.

話の論理的な展開がでたらめ.

結文が何故か「卒研をやってみて」的な作文になってた.

・AC班

未校閲.

・POGO班

一部校閲済.

9月にはシステムが完成しており,仕様書・マニュアル類も充実しているので,

卒論も問題なく書き上げているだろうと期待していたのだが,現実は違った.

長い用語を略記するときは,1度示せばよい.

出てくる度に「長い用語(略記)」と繰り返しており,何のための略記か分からない.

文章の論理的な展開が不十分.

「何故?」「なんの?」「なにに?」「誰が?」「どの?」

などを曖昧にしており,誤読の可能性が高い.

ユーザ側からみた利用方法の説明(いわゆる操作マニュアル)と,

システム側からみた機能や構成の説明(いわゆる仕様書)の区別が付いていない.

機能説明をするべき場所に,「こういうときはこうする」的なFAQが書いてある.

未定義の用語が満載で,何を指し示しているのかがわからない.

また,用語や表記法の揺らぎが多すぎる.

MSワードで書いてるんだったら,指摘されるんじゃないのかね?

・検索班

一部校閲済.

謎の空行が大量にあった.

題字と思われるが,節にも項にもなっていない,謎の文字列が大量にあった.

揺らぎもあり,全角・半角の統一も不十分.

カギ括弧付文字列がとにかく多い.それは強調するべき部分か?

箇条書きと思われる部分が,平に書かれている.

口語体や口語表現が多い.

極めつけとして,提案方式を説明する章で,提案方式は説明されていなかった.

一番気になったのは,パラグラフの多さ.

1文しかないパラグラフが大量にあった.

パラグラフについては,以下が参考になる.

・パラグラフの書き方 段落のまとめ方 paragraph writing editin

・パラグラフを書く

・パラグラフ

・まとめ

読まれることを強く意識して書く.

論文であることを意識し,文語体で書く.

主語と述語の関係を意識する.

図表の説明をする.

読者が誤読しない展開で書く.

揺らぎを気にする.

そもそも,しっかりと推敲する.