2007年度情メ卒研発表会

・聴講した発表

~ここから第1セッション~

・A1 五感インターフェースを用いたコンテンツの開発

色々なVRインタフェイスを用いて,学習内容の理解を促進させようって話.

「今回の例以外には,どのような適用が考えられますか?」って質問した.

一般的な質問.

「1.1背景」によれば,

実際行うには危険な作業(中略)出来,例えその作業が失敗しても(中略)何度もやり直し(略)

と述べているにも関わらず,彫刻刀による彫刻が例にあがっただけだった.

発表例が版画だったので,大した差違がない.

仕方がないので「絵画はどうですか?」と追撃.

自分の研究の特徴くらいは把握して発表しよう!

・A2 国や文化の違いによるウェブユーザビリティの変化に関する研究

面白い.実験も行っていて,グー.

ただ,実験方法が中途半端で,網羅性が低い.根拠は重要.

「日本では認知度が高い絵文字が海外で通用しないものがある」と説明していたが,

その根拠が不明瞭.

「日本で使われている絵文字ではない絵文字が海外では使われている」のか,

そもそも「その絵文字を認識できない」のか,どちらなのだろうか.

コメントで述べた論文は以下.

宗森 純,大野純佳,吉野 孝

絵文字チャットの異文化コミュニケーシ ョンへの適用

FIT2005(第4回情報科学技術フォーラム), pp.227-228 (2005-09).

宗森 純,大野純佳,吉野 孝

絵文字チャットによるコミュニケーショ ンの提案と評価

情報処理学会論文誌,Vol.47, No.7,pp.2071-2080 (2006-07).

宗森 純,宮井俊輔,伊藤淳子

絵文字チャットコミュニケータ

FIT2006(第5回情報科学技術フォーラム),pp.321-322 (2006-09).

Junko Itou, Kenji Hoshio,JunMunemori

A Prototype of a Chat System Using Message Driven and Interactive Actions Character,

Bogdan Gabrys, Robert J. Howlett, and Lakhmi C. Jain (Eds.)

KES 2006 , LNAI4253, pp.212-218 (2006-10).

・A3 家庭における小型没入型VRシステムの検討と開発

・A4 磁気センサによる観察位置検出を利用した裸眼立体ディスプレイの開発

・A5 ARを用いたフロントガラスカーナビゲーションのためのナビ情報表示技術の開発

質問の主旨が伝わらなかった.申し訳ないです><

目指すべきところが,これに近いはずだと思ったので,

「今回はVR上にARで表示していますが,

フロントガラスに表示するに際して,

実際に存在する遮蔽物をどのように認識させますか?」

と質問したのだが,上手く伝わらなかった.

「カーナビにはオブジェクト情報が入っている」のは知ってます.

そうではなくて,運転席から実際に見えるビュー上に存在するどれが,

カーナビ上のオブジェクトと合致するかの判断をどうるすか訊きたかった.

要するに,非マーカーによる識別の話.

やっぱり,ARですよねー.VRだMRだ言ってる場合じゃないッスよ.

~ここでセッション移動~

・B6 空気砲~発射角度による渦輪の軌跡に関する研究~

セッション中の移動だったので,それまでのBセッションがどうだったのか知らない.

KYで質問してみた.

みんなが振り返ったので,恐らく質問が出ないセッションだったんだろう.

恥ずかしがり屋ばっかりで,困っちゃうな.

空気砲の発射角によって,渦輪の軌跡がどうなるのかって話.

やってることは分かるが,目的が分からなかったので,

「この研究成果はどこに応用できますか」

と訊いてみた.

それに対する返事は「映画館でシーンに合わせた香りを発射するなど」などなど.

切り返しは「最低限,嗅覚に届く距離を設定すれば,飛びすぎてもいいのでは?」と.

返答は「風圧を感じるため」だそうだ.ふむ.そんなに風圧は感じるのかな?

「映画館だとみんなが同じシーンを見るので,指向性は不要では?」

と質問しかけて,途中でやめた.これは本題からずれちゃう.

そもそも,消臭の問題が発生してしまうので,本末転倒.

・B7 食欲をうながすメニュー提示方法の研究-視覚・聴覚・嗅覚を使って-

~ここから第2セッション~

・A8 センサネットワークによる研究室の環境マネージメント

イライラして,質問どころじゃなかった.

「誤差」という言葉が気になりすぎた.

「何かと何かの値の差」のことを「誤差」とは言わない.

学士(工学)を授与されようとしているとは,到底思えない.信じられない.

指導教員は誰だ.全く,学会活動にかまけてばっかりで!プンプン!

「誤差」というのは「真値」に対する「計測値」等との差である.

あのような実験を行う上で,センサ類の「誤差」は測定しているのだろうか.

そっちの「誤差」の方がよっぽど重要である.

なんといっても,データの信頼性に直結するからだ.

ツッコミがてらに細かいことを言えば,分解能が不明.

・A9 不正アクセスパケットの地図上での可視化

某独法に勤務されている発表者の研究室の先輩曰く,

「nicterのパクリ」だそうです.

世の中,パクりパクられだとおもうのだが・・・

とりあえず,基本的な質問として,「可視化によって,何が良くなるんですか?」と.

この研究はやらされたものか,やったものかの判断が簡単に付いてしまう.

自分の研究の価値は把握しておこう.

オレは終始「意味ないんですよね?」という論調だったのだが,

この研究は価値のある研究である.反論しろよ.

オレが例に挙げた踏み台も含めて,

どの国のホストが脆弱であるかが,分かるはずだ.

ところで,場所はwhoisから取ってると思うんですが,

正確性がないところが気になります.

~ここでセッション移動~

・C8 湧過スクリーンとそれを用いたコンテンツ開発 -スクリーンの大型化と実用化の検証-

湧過!湧過!!湧過!!!

ゴルフはいいとして,ボールを投げるタイプのゲームに利用した場合,

ゴム張力を上げすぎると,スクリーンで跳ね返ったりしないのだろうか?

逆の発想として,ピッチングマシーンに使えないだろうか.

おい.このアイディアはオレのものだぞ.公表したぞ.

「思ったことは言っておくもんだ」

~ここから第3セッション~

・C11 共通マニューシャ抽出アルゴリズムによる指紋認証システム"CME"

ZeroBIOっぽいアレ.

Cセッションは研究室推薦セッションで,

C11はIPSJ70に出す(2ZB-3)ようなので,それなりの質問を.

サイズの違う指紋画像だと,マニューシャマッチングが上手く行かない,

って問題を解決するらしい.

よく分からんが,画像処理的なアプローチではダメなのだろうか?

まぁ,いいとして,実験データが甘すぎる.

拡大率70%のデータしかない.

70%の根拠と拡大率を可変でやらなかった理由を尋ねた.

「なんとなく」だそうだ.

実験は根拠と目的を持ってやろう.

オレは知っていたけど,他の多くの聴講者は分からないだろうから,

親切丁寧にわざわざ質問して差し上げた.

「FARとFRRの値が示されていますが,他の指紋認証はどの程度なのですか?」

指標がないのに,性能差を比べることはできない.

・C12 ウィルスの感染先探索活動を可視化するツール"PacketViewer"に開発

「これから感染します」にワロタw

ただ単に,ログデータによるデモだから,感染してるわけでは・・・

この見せ方は新しいような気がする.面白い.

だがしかし,どこの応用が利くのかが分からない.

感染活動が分かると,何ができるのかがよく分からない.

勉強不足すぎなオレ.

・C13 クロックの遅れからパソコンの違いはわかるのか?

C12に引き続き,同じPCで発表を試みたにもかかわらず,

パワポが開けなかったり,固まったり,変なエラーがでたり・・・

「ウィルスが感染したんじゃね?w」と会場は大盛り上がり.

IPSJ70の2ZB-6になるようなので,そういうレベルで.

PCのクロックの遅れから,PCを識別可能かという話.

ICMPタイムスタンプで,PCのクロックの遅れを測定するらしい.

で.色々な実験結果から,PCの識別はできそうだと.

ふむ.まぁ.納得.

これ,前提として抜けがありますよね.

例えば,ntpdでもいいし,時間マニアで30分ごとにntpdateを仕掛けてるとか,

そういうPCはクロックの遅れから推定できないんじゃないのかな?

でたらめなデータに見えちゃうんじゃないでしょうか.

もう1つ.

「1.はじめに」では,

多くの攻撃ではIPアドレスを偽装して不正パケットを送信するため,

攻撃元の特定さえ困難になっていきている.

と述べている.

「攻撃者はIPスプーフィングしているのだから,ICMPリクエストを投げられないのでは?」

という質問と

「そもそも攻撃者はICMPに返事を返すでしょうか?」

という2つの質問を投げつけてみた.

あまり良い返事が返ってこなかったので,IPSJ70までに考慮して下さいm(__)m

・B19 効率良くブログを楽しむための絞込みシステムの提案

ブロガーとして,ガッカリした.

タイトルベイティングだ.

全然「ブログを楽しむ」ではなかった.

正しくは「効率よくブログの情報を得るための絞込みシステムの提案」だった.

ブログを楽しもうなんて考えは微塵もなかった.

ブロガーとして,絶望した.

トラックバックを指標にするのは間違い.

そういうことをするから,トラックバックスパムが後を絶たないんだ.

トラバは打たないがオレも基本.

~ここから第4セッション~

・C17 利用者の嗜好を深化・展開するブログ検索補助システムの提案

同じく「ブログ」キーワードに釣られた!

絶望した!

・C18 心地よい水滴音を発生する電気ポットの検討

面白い発想だと思ったが,

電気ポット内に落下する水滴音って聞こえるものなのだろうか.

次のセッションが控えていたので,発表中に失礼させていただきました.

~ここからセッション移動~

・D4 静脈認証装置を用いた入退室管理システム"Ve-In/Out"の開発と運用

指紋認証装置とSDKを使ったり,タッチパネルディスプレイを使ったり,

初音ミクが「今日は掃除だよー」って喋ったり,金のかかった研究だ.

動画でのデモがあったが,ブラックアウト.

結論として,Vista+Office2007はダメだね.って.

やっぱり,XP+Office2003でしょ.

・D5 インスタントメッセージによる天気配信サービス"kiknエージェント君"

「これでkiknは1つ賢くなりましたね!」って軽快にジョークを飛ばせば良かった.

降水予報を監視しているらしかったので,

「これは雨が降りそうだから,帰れー」

という情報が飛んでくるのかと思って質問したのだが,

そうではなく,定時にしか配信されないらしい.

それじゃぁ.面白くないんじゃないだろうか.

雨が降りそうだから,針のむしろなミーティングは終わりましょう.

っていう,メッセージが飛んでくるくらいだと,面白かったのに.

・聴講できなかった発表

・B5 プルースト効果を用いたバーチャル空間での記憶量増加に関する研究

・B9 MPEG-7を用いた動画検索

・B10 Ajaxによるウェブアプリケーションの開発と比較

・B15 選択式QRコードを用いる観光地案内行動支援システムの提案

・他,全ての裏番組

以上のセッションを聴講した方で,コメントできる人は,ここにコメントを付けて下さい.

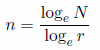

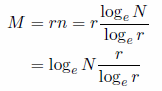

式(1)

式(1) 式(3)

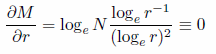

式(3) 式(4)

式(4) 式(5)

式(5) 式(7)

式(7)